Architekturmuseum München – Ein Forum für Architektur im Kunstareal

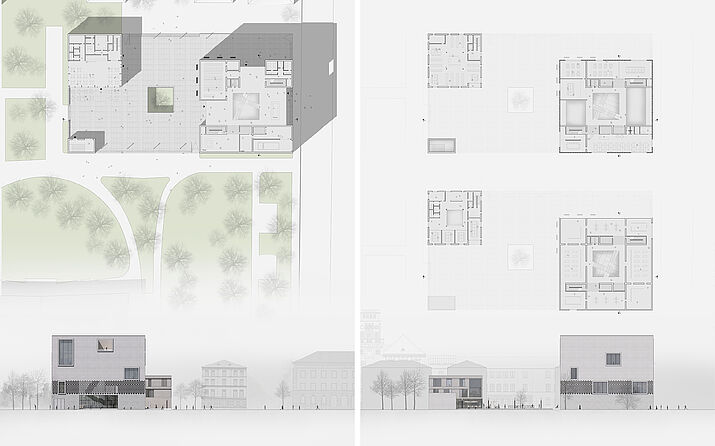

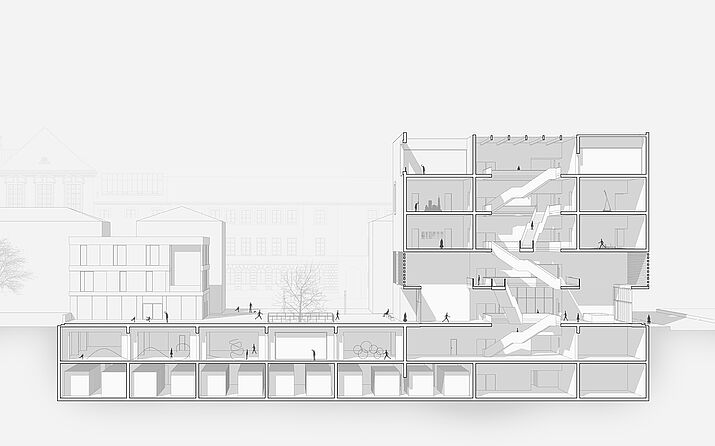

Um eine neue Institution in einem neuen Haus zu generieren, muss man das Kunstareal erst als Ganzes sehen, um das orthogonale Raster der Maxvorstadt, ebenso die Museumsbauten, welche als Solitäre auf das Blockraster stehen, betrachten zu können. Es soll ein zentraler Platz geschaffen werden, der wie ein Gelenk die unterschiedlichen Museumsbauten miteinander verbindet. Somit entsteht ein Ort, an dem Bewegung und Begegnung ermöglicht wird. Die Grundidee des Entwurfes war es die Organisation in und außerhalb des Gebäudes mithilfe eines Rasters zu ordnen. Drei Volumen, welche sich diesem Raster unterordnen, sollen einen definierbaren Raum bilden, der den Gästen eine hohe Aufenthaltsqualität sowie den Blick auf die Grünfläche der Glyptothek erlaubt. Der Hauptkörper, in welcher die Dauerausstellung untergebracht ist, bildet eine verlängerte Achse zur Technischen Universität München und zum Ägyptischen Museum. Um mit dem großen Volumen des Ägyptischen Museums zu konkurrieren, überzeugt das Gebäudevolumen durch seine Kompaktheit und Höhe. Durch die drei Einschnitte im Erdgeschoss zeigt sich die Vielfalt und Flexibilität des Gebäudes. Gedacht ist nicht nur einen zentralen Haupteingang zu konzipieren, sondern durch eine Durchwegung des Gebäudes eine höhere Erlebbarkeit zu kreieren. Ein zentrales Atrium im Gebäude, welches sich vom 1. Untergeschoss bis zum 4.Obergeschoss durchzieht, bildet einen Raum für Blickfänge und Treffpunkte der Besucher. Auditorium, Konferenzräume, Workshopräume und die Dauerausstellung gruppieren sich um den zentralen Hauptraum, der auf jeder Etage verbunden mit einem umlaufenden Bereich, zum Verweilen einlädt. Es ging beim Atrium nicht um effiziente Wegführung, sondern darum, Begegnungen und Kontakt zu ermöglichen. Der Foyerbereich erstreckt sich somit nicht nur auf eine Etage, sondern verbindet die Obergeschosse mit dem öffentlichen Untergeschoss, wo die Wechselausstellung beginnt, welche sich bis unter dem Platz des Entwurfes zieht. Die Dauerausstellung ist als Rundgang mit punktuellen Sichtbezügen zum Außenraum angelegt, damit den Gästen stets ein Zusammenhang zwischen Innen und Außen geboten wird.

Die Logik der Wechselausstellung basiert auf den Prinzip der variablen proportionierbaren Räumen durch die Verwendung eines Elements. Durch die Setzung von Kreuzstützen in Verbindung mit hohen Unterzügen entsteht ein Modul, welches sowohl raumbildend, als auch raumöffnend wirken kann. Somit können verschiedenste Größen an Räumen entstehen. Im gesamten zweiten Untergeschoss erstreckt sich der nicht öffentliche Archivbereich, wo die großen Bestände der Sammlung eine zentrale Anlaufstelle bekommen. Um die Besucher noch stärker zum Verweilen einzuladen, wurde ein Café mit Blick zur Grünfläche entworfen, welches getrennt zum Museumsbau ist, um die einzelne Funktionen abhängig voneinander stärker zu nutzen. Dieses befindet sich im hinteren Bereich des Grundstücks. Hierbei wurde ein kleiner Körper entworfen, welcher sich dem Charakter des Innenhofs anpasst. Zusätzliche Funktionen im Gebäude sind eine Architekturbibliothek, studentische Arbeitsplätze und Werkstätten. Die Verbindung der Studenten zum Architekturmuseum wird somit gestärkt. Um das Gewicht des Platzes im Zusammenhang mit der Volumen in Gleichgewicht zu halten wurde ein dritter Körper konzipiert, welcher die Funktion des Ausgleiches trägt und untergeordnet die Möglichkeit als Nebeneingang zur Wechselausstellung beinhaltet. Ein Podest verbindet das Gebäudeensemble miteinander und schafft eine Aufenthaltsfläche, wo sich Sichtbezüge zur umgebenden Bebauung, Natur und zwischen Freifläche und Wechselausstellung ergeben. Ein Ort, der den Übergang zwischen Innen und Außen wahrnehmbar macht.

Lucas Ochmann