Studieren ohne Lipsiusbau

Ein neues Semester hat begonnen. Ohne Mensa. Ohne Modellbauwerkstatt. Ohne Architekturetage. Ohne Seminarräume. Ohne ‘Face to Face‘ Gruppendiskussionen. All die Angebote unserer Fakultät, die Studierende wie Lehrende gleichermaßen schätzen, fallen auf unbestimmte Zeit aus oder stehen nur in Ausnahmefällen und mit starken Einschränkungen zur Verfügung.

In Zeiten der Digitalisierung scheint ein Austausch insbesondere für Studierende keine Herausforderung, da sie in diese Entwicklung bereits früh hineingewachsen sind. Aber wie werden die Routinen aus der vorlesungsfreien Zeit auf ein ‚digitales Semester’ übertragen werden können? Welche Themen und Herausforderungen jenseits des Studiums beschäftigen sie derzeit?

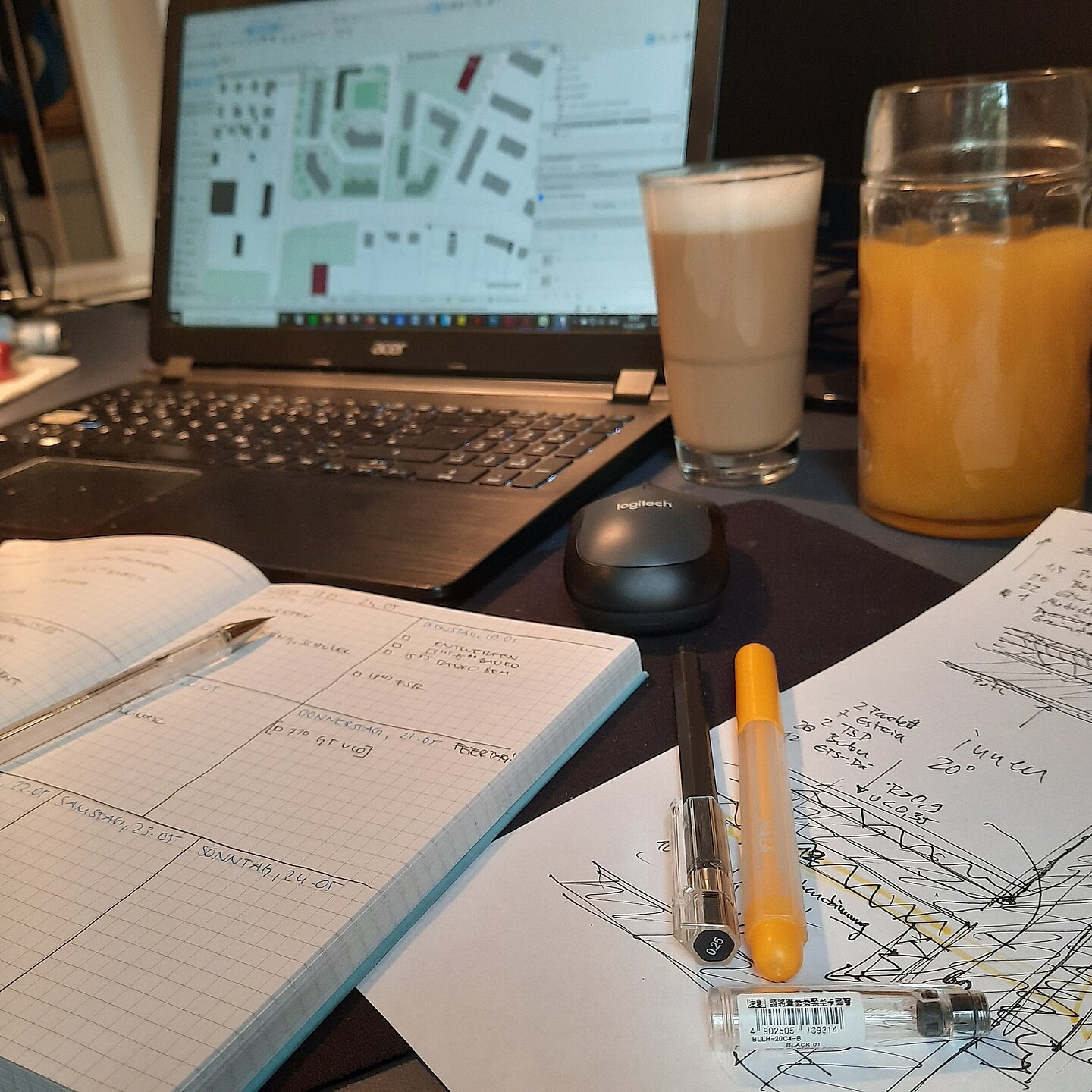

Wo und wie arbeiten die Studierenden unserer Fakultät seit Mitte März?

Teresa: Seit ein paar Tagen bin ich zurück in meiner Leipziger WG. Ich studiere trotz der Freiheiten nach Stundenplan, auch bei Seminaren, die regulär morgens um 7:30 Uhr beginnen würden.

Diese Struktur erleichtert es mir das Studium auch am PC zu bewältigen. Mein Mitbewohner studiert Architektur im achten Semester. Mit ihm kann ich mich auch mal beim Kaffee über fachliche Themen austauschen. Er findet es aktuell positiv mehr Zeit für seine Bachelorarbeit zu haben.

Lisa: Es war sehr wechselhaft die letzten Wochen. Zu Beginn habe ich zuhause auf der Terrasse oder im Garten studiert und den beginnenden Sommer genossen. Das war eine ganz neue Freiheit und Lerngefühl.

Mein Job als Erzieherin, in einer Kindertageseinrichtung mit eingeschränktem Regelbetrieb fordert inzwischen auch deutlich mehr Flexibilität. Ich brauche ihn nicht nur für den Unterhalt sondern empfinde aktuell auch eine stärkere soziale Verantwortung gegenüber den Eltern und Kindern. Das alles fordert eine klare Strukturierung und Disziplin: das Wissen per Selbststudium zu verinnerlichen und dies auch tatsächlich umzusetzen und sich nicht selbst abzulenken. Gelegentlich habe ich auch Bedenken, ob ich es schaffe das alles zu leisten.

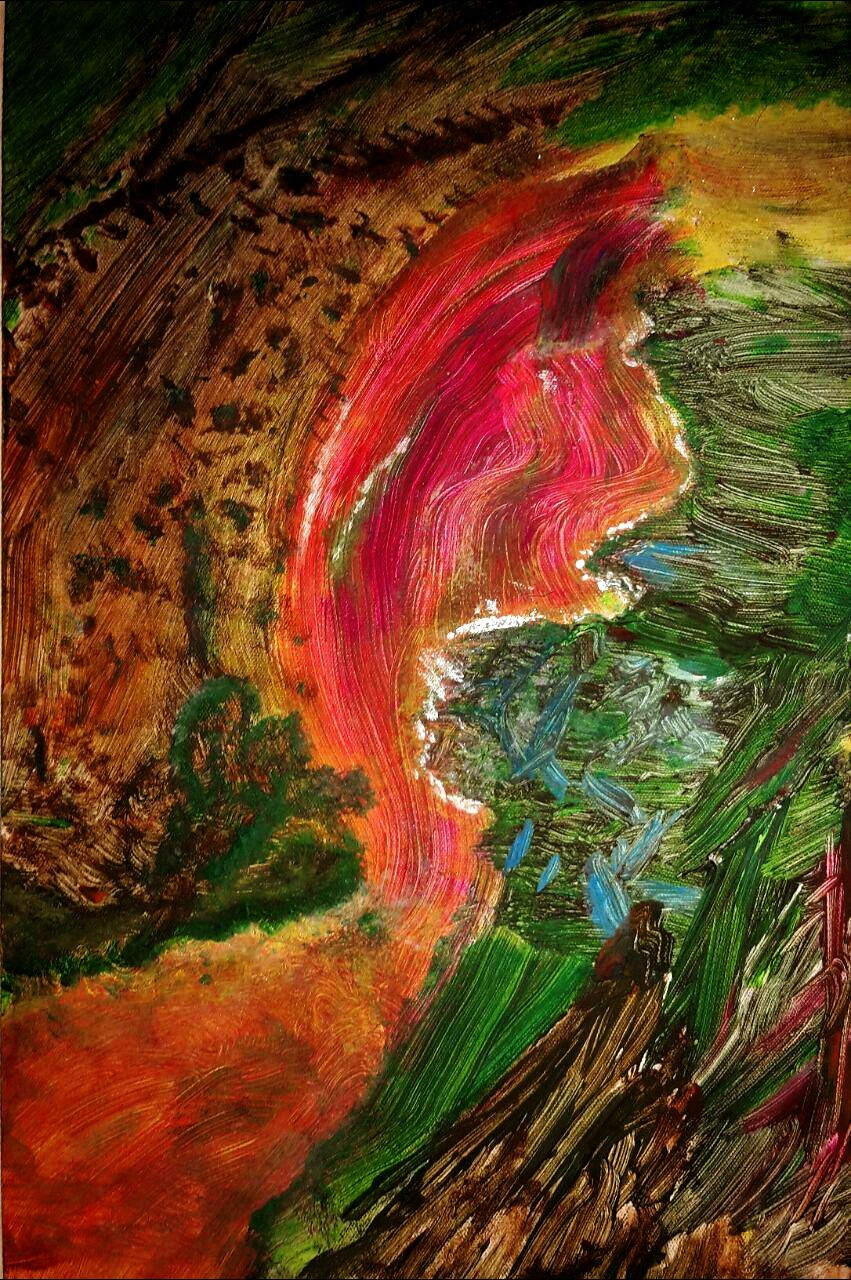

Maximilian: Ab Anfang April wollte ich in einem Kletterpark an einem See nahe der Stadt arbeiten. Leider fällt dieser Job gerade bis auf Weiteres weg. Dafür habe ich jetzt die Zeit mich mehr mit Kunst zu beschäftigen.

Andreas: Nach zwei Jahren in Porto bin ich wenige Tage vor dem Lockdown zurück nach Leipzig gekommen, um meine Abschlussarbeit zu schreiben. Inhalt sind die Arbeiterunterkünfte „Ilhas“ (Inseln), die im Zuge der Industrialisierung entstanden und noch heute bewohnt sind. Früher lebten vier Personen in einer Hütter mit 16 Quadratmetern.

Meine Realität sieht ganz anders aus. Ich habe das Glück in einer großen Wohngemeinschaft mit Garten zu wohnen.

Was hat euch in den letzten Wochen überrascht?

Maximilian: Es ist spannend, auch bei mir selbst, mit anzusehen wie rasch Gewöhnung an die neue Situation eintritt. Zumindest kurzfristig ist die schnelle Welt ein wenig langsamer geworden. Manchen scheint es paradoxer Weise emotional besser zu gehen. Vielleicht, weil die Nichtigkeit vorheriger alltäglicher Probleme im Angesicht potenziell sterbender Angehöriger deutlich wird oder auch, weil nun mehr Zeit da ist, nachzudenken was wirklich wichtig ist. Vielleicht aber trägt auch der Frühling zu den sonnigen Gemütern bei. Bei einer Radtour bei wunderbarem Wetter entdeckte ich vor Kurzem die Gebiete um den alten Plagwitzer Güterbahnhof. Ich war von dem Idyll beeindruckt. Denn ich war bereits an diesem Ort, hatte ihn aber noch nicht auf diese Weise wahrgenommen. So viele Details. So viel Kreativität. So viel Leben. Es überrascht mich aber auch, wie schnell und widerspruchslos viele Menschen die Einschränkung oder Außerkraftsetzung von Grundrechten wie der Versammlungs- oder Religionsfreiheit hinnehmen.

Andreas: Das Wiederankommen in Leipzig war etwas seltsam für mich. Der „soziale Druck“ gleich alle Leute treffen zu müssen fiel weg. In der WG hatten wir den unausgesprochenen Konsens, dass wir untereinander bleiben. Das fand ich positiv und unsere gemeinsamen Rituale erleichtern mir das Strukturieren meines Alltags. Andere WGs waren sich uneinig über den Umgang mit den Beschränkungen.

Teresa: Die Stimmung in Leipzig ist eine andere als in meiner Heimatstadt. Ich hatte nicht erwartet, dass es da Unterschiede gibt. Leipzig wirkt entspannt darin, die Einschränkungen einzuhalten. Die Lehrenden geben sich Mühe und nehmen sich Zeit. Manche, auch Studierende tun sich etwas schwerer mit der Technik. Insgesamt hat sich aber schnell ein Gewöhnungseffekt eingestellt. Erstaunlich finde ich, dass der Kreis, mit dem ich regelmäßig im Kontakt bin eher kleiner wird, trotz der Möglichkeiten der Digitalisierung. Das Atelier und der Austausch vor Ort fehlen mir. Ateliersessions mit einem Onlinetoll funktionieren leider nicht.

Lisa: Erfreut und auch erstaunt bin ich über die technischen Umsetzungen und das Können der Lehrenden im digitalen Bereich, sowie die Geschwindigkeit der Umstellung von „persönlicher“ Lehre auf digitale Lehre. Zwar stand ich der neuen Situation ganz offen gegenüber, hatte aber mit größerem Chaos gerechnet. Letztes Semester war der Eindruck, dass OPAL voranging für Texte und Folien genutzt wurde. Dabei bietet die Plattform noch viele weitere Funktionen, die jetzt genutzt werden. Um die persönliche Ebene zwischen Studierenden und Lehrenden nicht ganz zu verlieren, gibt es auch immer wieder das Angebot der Lehrenden E-Mails zu beantworten und ggf. auch Telefonat zu führen.

Habt ihr einen Wunsch zur aktuellen Weiterentwicklung?

Lisa: Ich bin begeistert, wie sich alle Lehrenden und auch Mitstudierende auf die Situation einlassen. Dennoch wäre es sehr vorteilhaft, zukunftsweisend auf die Digitalisierung der Lehre bezogen, wenn eine einheitliche Software für virtuelle Klassenzimmer und Videoseminare genutzt werden würde. Ebenso eine ähnliche Strukturierung der Ordner in OPAL. Hier gibt es aktuell unterschiedliche Bedienungen und Bedingungen.

Maximilian: In der Berufswelt der Sozialen Arbeit braucht es eine Organisation oder Institution, die sich radikal (von lat. radix=Wurzel) und öffentlichkeitswirksam zu Wort meldet, um die Interessen der Fachkräfte, Adressat*innen und Studierenden vertritt. Die Debatte über die Frage „Ist die SozArb eine Profession?“ muss jetzt mit einem bedingungslosen „Ja!“ beendet werden. Praktiker*innen und Studierende brauchen für ihre Praxis eine faire Entlohnung und gute selbstbestimmte Arbeitsbedingungen. Nebenjobs für Laien oder Studierende in diesen Bereichen und das Verhältnis zum Ehrenamt und anderen sozialen Berufen müssen geklärt werden. Professor*innen sind erfahrene Sozialarbeiter*innen. Grundsätze wie Authentizität und Transparenz, Methoden wie Gruppen- und Einzelarbeit, und Inhalte wie Gender & Diversity und Interkulturelle Pädagogik sowie die Ausrichtung auf die ethischen Grundsätze der Sozialen Arbeit finden während des Studiums in allen Fächern Beachtung und Anwendung. Mein Wunsch ist also Self-Empowerment der Sozialarbeiter*innen mit dem Ziel der Emanzipation der Sozialen Arbeit.

Andreas: Ich erwarte und wünsche mir, dass die gesellschaftliche Wahrnehmung und der Gedanke an Nachhaltig und Regionalität lauter wird und wir fähig sind, unseren Konsum zu reflektieren. Zum Hochschulalltag kann ich wenig sagen. Vielleicht gibt es mehr Seminare zu Nachhaltigkeit und Bauen im Bestand. Die Ateliers und die Angebote in den Fakultätsgebäuden sind großartig. Zuhause zu Arbeiten bietet aber auch die Möglichkeit Individualität entwickeln. Vielleicht entsteht in der Ausnahmesituation eine andere Wertschätzung zum Beispiel für neue, tolle Modelle, wenn der Vergleich weniger im Fokus steht. Eine eigene Linie zu finden, wäre ein positiver Effekt.

Was ist eure Sicht zu Chancen durch die Corona-Krise?

Lisa: Ich habe den Eindruck, dass die Soziale Arbeit gerade wieder etwas in den Vordergrund gerückt ist. Jedoch vorranging in den Bereichen der direkten Betreuung: im Kindergarten, in Kliniken, in Stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Jedoch deutlich weniger im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe/Einzelfallhilfe, Offenen Kinder- und Jugendarbeit und auch Obdachlosenhilfe sowie Streetwork, da diese nicht als Systemrelevant definiert werden. Genau diese sozialen Gruppen, die bereits schon immer an den Rand gedrängt wurden, werden wieder ausgeklammert. Hier ist es unsere Aufgabe als Sozialarbeiter*innen sie mit in den Fokus zu stellen und zu benennen. Hier hoffe ich, dass wir als Profession Soziale Arbeit ein größeres Standing bewirken können.

Maximilian: Der Zyniker in mir sagt, dass es durch diese Krise in Zukunft mehr Arbeitsplätze in meiner zukünftigen Profession geben wird. Der Surrealist prognostiziert: Das Virus ist ein gemeinsamer Feind und alle Menschen verbünden sich mit den Hamstern gegen ihn und erkennen sich gegenseitig als diese an. Der Beobachter weist darauf hin: Das Gesundheitssystem wird dem Markt entzogen. Der Pragmatiker stellt fest: Das Online-Studium verkürzt den Weg zum Seminar, das ich dann verschlafe. Der Komiker in mir sagt: Wenn die Corona-Krise vorbei ist, mache ich mir erst mal ein paar schöne Tage zu Hause.

Teresa: Was mein Studium betrifft würde ich am Liebsten morgen wieder im Lipsiusbau mit Atelier, Werkstatt und Komiliton*innen studieren. Mir fehlen die Kommunikation und die Emotion. Mir sind die hohe Qualität und die Vielfalt der Angebote im Lipsiusbau viel bewusster. Es ist zwar erstaunlich wie einfach und schnell derzeit Kommunikation online sein kann. Aber ich erhoffe mir als eine höhere Wertschätzung der Atelierräume und ein entsprechenden Umgang mit Material. Auch viele meiner Kommiliton*innen merken welche Bedeutung die direkte gemeinsame Arbeit und der Austausch dazu in unserer Arbeit haben.

Andreas: Die schnell entstandene Solidarität, die viele Aktionen in Sozialen Medien und in Nachbarschaften gezeigt haben, hat mich beeindruckt. Ich hoffe Viele hatten Zeit zu reflektieren, wie gut es uns geht. Ich kann entspannt zuhause meine Bachelorarbeit schreiben. Andere haben garkein Zuhause. Mit Blick auf die Bauwirtschaft, hoffe ich, dass eine Blase platzen wird und Spekulation und Misswirtschaft abnehmen. Es gibt andere Chancen und Möglichkeiten für unsere Profession weiter zu machen. Gebaut wird immer. Die Qualität und der gesellschaftliche Nutzen sollten im Fokus stehen.